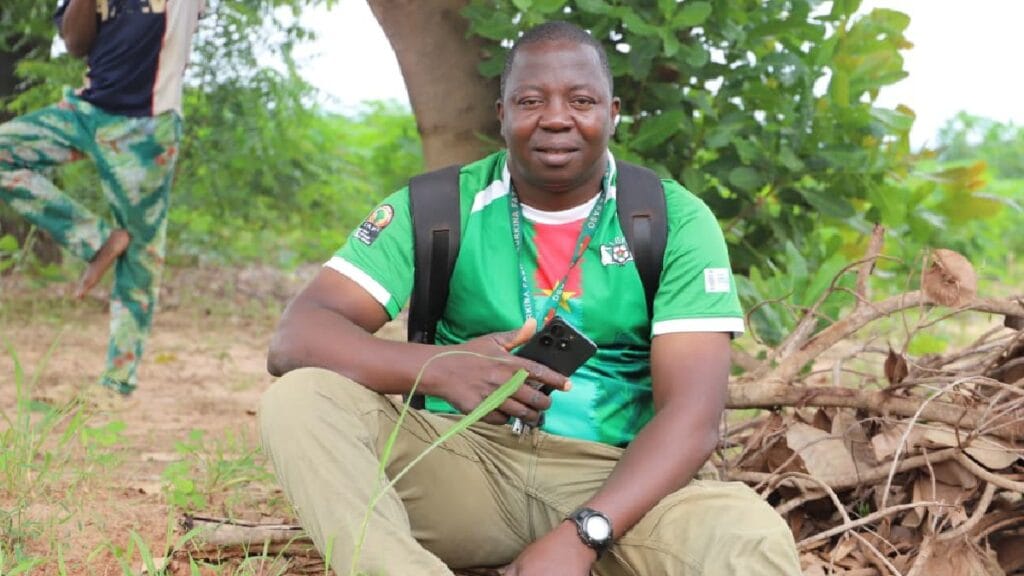

« Le journalisme mène à tout ». Cette phrase est répétée aux hommes et femmes des médias, au cours de leur formation et même sur le terrain, pour dire que le journalisme peut être une clé qui ouvre plusieurs portes. Journaliste pendant plusieurs années, Gérard Sanou a décidé, depuis fin d’année 2019, de poursuivre son rêve : devenir entrepreneur agricole innovateur. Il tronque le micro qu’il tenait depuis ses années d’activité dans plusieurs médias notamment Ouaga FM, une radio de la place, pour la houe. Aujourd’hui, Gérard produit du manioc, une tubercule populaire, connue dans nos contrées à travers sa semoule (couscous) qu’est l’attiéké. Dans cet entretien qu’il nous a accordé le vendredi 22 août 2025, M. Sanou nous explique comment a été faite sa transition de journalisme à producteur agricole.

Espoir info (EPI) : Comment pouvons-nous vous présenter aujourd’hui ?

Gérard Sanou (GS) : Je suis Gérard Sanou, journaliste, entrepreneur agricole innovateur, producteur de manioc, une culture vivrière. J’étais journaliste avant d’être producteur agricole. J’ai officié dans quelques rédactions à Ouagadougou en tant que reporter, journaliste/présentateur à la radio. C’est en fin 2019 que j’ai décidé de quitter Ouagadougou pour Bobo-Dioulasso, où je me suis lancé dans l’exploitation agricole.

Je suis entrepreneur agricole innovateur parce qu’en 2020 j’ai été sélectionné lors d’un test d’entrée à l’Ecole nationale de Formation agricole (ENAFA) de Matourkou (Houet). C’était un projet d’incubation d’entrepreneur agriccole innovateur. Il fallait avoir un niveau universitaire, être propriétaire terrien et avoir une expérience dans l’exploitation agricole pour être sélectionné. A l’époque, l’Etat voulait 20 personnes pour la formation. Mais, 13 personnes ont été sélectionnées. Au cours de la formation, il y a eu des abandons. Nous étions au final 9 personnes.

Nous avons débuté la formation en janvier 2021 pour terminer en décembre 2023, ce qui équivaut à 24 mois de formation intense au cours desquels nous avons été initiés en science agronomique et en science de gestion, pour pouvoir être de très bons producteurs agricoles en qualité d’agronome, mais aussi, de très bons gestionnaires d’exploitation agricole. Voilà la raison pour laquelle l’on nous appelle des entrepreneurs agricoles innovateurs.

EPI : Comment s’est faite cette conversion ?

Pour moi, le journalisme est un métier militaire. J’ai fait le terrain et j’ai constaté qu’il n’y a pas de repos dans le journalisme. Il faut beaucoup de discipline et de rigueur. Je me considère toujours comme journaliste, à l’image des militaires qui ont des réservistes parmi eux. Aujourd’hui, si une rédaction me demande de faire un reportage sur un sujet dans la zone où j’officie, je le ferai, parce que j’ai toujours tous mes équipements avec moi.

Pour ma reconversion en agriculteur, il faut dire que lorsque j’étais journaliste, je consacrais beaucoup de mes reportages au domaine agricole. A la radio Ouaga FM (où il officiait, ndlr.), il avait été créé le desk agriculture pour moi. Et chaque fois qu’on me demandait de proposer un sujet, c’était toujours un sujet en lien avec l’agriculture que je proposais. Déjà, en tant que journaliste, je préparais ma carrière d’agriculteur. Nous avons appris au cours de notre formation et même sur le terrain, que le journalisme mène à tout. Je vois donc le journaliste comme une personne qui peut mener toute activité qu’elle désire, parce qu’elle côtoie les acteurs de tous les secteurs. Le journaliste a accès à tout le monde. Il peut donc, à travers ses relations et fréquentations, comprendre tout domaine qu’il désire exploiter. Lorsqu’on a assez accumulé du savoir-faire dans un domaine donné, on peut décider de se lancer dans la pratique sans grande difficulté. Chez moi, les choses ne se sont pas faites de façon brusque, il y a eu une belle transition, à travers ma plume et ma voix. Mais je n’ai pas abandonné le micro pour autant. Mon ancien Directeur, le regretté Paul-Miki Rouamba, m’avait conseillé, lorsque j’avais quitté la radio pour l’agriculture, de créer une plateforme numérique pour mieux pratiquer le métier de journaliste agricole.

EPI : Sur quelle superficie pratiquez-vous votre activité agricole ?

J’aimerais d’abord signifier que moi je suis entrepreneur agricole. Cela veut dire que pour un entrepreneur agricole, les superficies peuvent varier allant dans l’ordre croissant ou décroissant selon les opportunités que je peux saisir sur le marché dans une campagne donnée. Si déjà dans mes prévisions, je me rends compte que je risque de ne pas pouvoir très bien écouler, il va sans dire que je vais réduire mes superficies, mais si j’ai une bonne opportunité dans le cadre de l’agriculture contractuelle, je vais augmenter mes superficies. Donc, je voudrais élever ça pour éviter de communiquer des chiffres qui ne seront pas réels au fil des campagnes.

Pour cette campagne, plus précisément, j’ai 6 hectares de semences de maïs. Il faut dire que pour les 6 hectares de semences de maïs, il est attendu un peu plus de 25 tonnes et j’ai 2 hectares de semences de manioc. Et il faut dire donc que comme je suis producteur semencier, de manioc surtout, je pourrais offrir 30 000 à 40 000 boutures, c’est-à-dire de la semence de manioc et il faut s’attendre autour de 40 à 50 tonnes de tubercules en gros. Donc voici ce que je pourrais dire sur mes prévisions de la campagne en cours.

Pour le maïs, c’est de la semence, ce n’est pas pour la consommation. Il est attendu en tout cas un peu plus de 25 tonnes. Parce que la variété que je produis est une variété à haut rendement. S’il est bien traité, si les itinéraires techniques sont très bien suivis, normalement on doit être autour de 6 à 7 tonnes à l’hectare.

Donc, moi j’ai pris un rendement moyen. Pour un producteur discipliné, il peut être autour de 4 à 4,5 tonnes à l’hectare. Voici pourquoi j’ai dit qu’il est attendu un peu plus de 25 tonnes sur les 6 hectares. Donc, ça veut dire qu’à terme, le rendement pourrait être bien au-delà, ou en deçà même, mais ça ce n’est pas souhaitable étant donné que j’ai beaucoup investi pour avoir un bon rendement.

Pour le manioc aussi, j’ai donné ça en boutures. Les boutures ce sont les semences pour la production de manioc. En tout cas je pourrai offrir, à terme, 30 000 à 40 000 boutures. Quand bien même que l’objectif n’est pas la production de tubercules, il faut s’attendre à 30 à 40 tonnes, voire 50 tonnes de manioc au terme de la campagne.

Vous allez remarquer que tous les chiffres que je donne sont des fourchettes, on ne peut pas donner des rendements exacts, on donne en tout cas une fourchette et à la récolte on va se situer justement dans cette fourchette.

EPI : Est-ce qu’on peut dire que cette production vous permet de vous réaliser ?

Oui bien sûr. Cela nous permet de réaliser nos rêves, de prendre soin de nos familles, de subvenir à nos besoins. Grâce à mon activité d’agriculteur, j’arrive en tout cas à faire ce que je veux et même si ce n’est pas tout, je pense qu’il y a un motif de satisfaction.

Aujourd’hui, je me suis inscrit à l’université, j’ai l’ambition de faire un master de recherche en communication pour le développement. J’ai bouclé les cours du master 1 et d’ici le mois de novembre, je vais commencer les cours du master 2. Tout cela, c’est grâce à la production agricole que j’arrive à me payer encore des cours à l’université. En tout cas, mon niveau de vie n’est pas décevant. J’ai même envie de dire que je vis un peu mieux actuellement que lorsque j’étais journaliste à temps plein. En termes de revenus, j’ai noté une certaine amélioration. J’ai aussi des projets actuels tels que mon projet d’études.

Il y a d’autres projets à court, moyen et long terme que je déroule tranquillement grâce à l’activité agricole. En tout cas, je ne me plains pas. Je pense que j’ai un niveau de vie acceptable.

Dans les années à venir, je pense que je serai beaucoup plus en une situation confortable pour en parler parce que je ne suis qu’à 5 ans d’exploitation. Dans les 5 ans d’exploitation, je vous l’ai dit, j’ai fait 2 ans de formation à l’école. Cela veut dire que c’est vraiment 3 bonnes années de production.

Je ne peux pas crier d’abord victoire, mais je peux dire que la trajectoire est bonne. Au bout de 10, 15 ou 20 ans d’exploitation, il y aura beaucoup plus de choses à dire. J’espère en tout cas que j’ai pu répondre à vos différentes questions comme vous l’avez souhaité.

Merci surtout de nous avoir tendu la perche à moi et à tous les agriculteurs Burkinabè et tous ces jeunes Burkinabè diplômés qui désirent entreprendre dans l’agriculture, mais qui hésitent. Et surtout tous ceux qui sont dans un autre corps de métier et qui aimeraient s’investir dans l’agriculture, mais qui ont peur. Les gens ont peur. Ils se disent que s’ils abandonnent leurs travail et qu’ils partent commencer à exploiter la terre, on va croire qu’ils ont échoué. Tu te dis donc : J’ai un salaire, je vais aller là-bas d’abord. Ce n’est pas sûr que ma production va marcher. Ce sont des doutes légitimes. Moi-même, à un moment donné, j’ai pensé à tout cela, j’ai vécu tout cela. Mais voici, je suis là et je me sens bien, je me sens mieux.

Donc, du courage à tous ceux qui aimeraient se lancer dans la production agricole. Tant que nos conseils seront utiles, nous serons disponibles pour toutes ces personnes. Merci beaucoup à vous.

EPI : Aujourd’hui, la production agricole est au cœur des actions du gouvernement burkinabè. Comment appréciez-vous ces actions ?

GS : J’aimerais commencer par dire que ce n’est pas aujourd’hui qu’un gouvernement burkinabè met au centre de ses actions, la question agricole. A l’époque de la révolution de 1983-1987 menée par le capitaine Thomas Sankara, des témoignages de ceux qui ont connu ce père de la révolution burkinabè, nous apprenons qu’à cette époque-là, les Burkinabè avaient atteint l’autosuffisance alimentaire. C’est donc la preuve que les politiques agricoles ont toujours été au cœur des actions de développement pour un pays comme le Burkina Faso. D’ailleurs, je rappelle que depuis l’école primaire, on nous a appris que les deux mamelles de l’économie burkinabé, c’est l’agriculture et l’élevage. Je ne pense pas que cela a vraiment changé, même si aujourd’hui, il faut reconnaître que l’exploitation aurifère a occupé une place importante dans notre économie.

Donc, il faut reconnaître que l’agriculture a toujours été le socle de cette économie-là. Et de ce point de vue, tous les gouvernements ont fait des efforts pour le développement agricole. Maintenant, si on revient un peu plus récemment, après l’époque de la révolution, sous Blaise Compaoré, nous avons connu un ministre, Feu Salifou Diallo. En ce moment, nous étions des écoliers ou des collégiens, mais ce ministre de l’agriculture de l’époque, nous l’avons connu à travers le petit écran, parce qu’on voyait comment il bougeait sur le terrain. Pour la petite histoire, moi-même, en fouillant pour voir ce qui a été fait dans le domaine du manioc, j’ai découvert qu’en 2007 déjà, il y avait quand même un projet de valorisation de cette filière-là, qui était dirigé par le docteur Rémi Dabiré.

Et en son temps encore, Salifou Diallo ambitionnait que le Burkina soit un pays exportateur de produits dérivés du manioc. Donc, vous voyez, Salifou Diallo avait l’ambition de faire du manioc une filière d’exportation. Pas qu’une simple culture vivrière, mais une filière d’exportation. Et là, on était en 2007. Donc, c’est pour dire qu’il y a eu beaucoup d’actions et tous les régimes qui se sont succédé, en tout cas, ont fait de leur mieux dans le domaine de l’agriculture. Parce que je me dis que nous avons toujours été conscients que le véritable socle de notre économie, c’est l’agriculture.

Aujourd’hui, effectivement, nous voyons beaucoup d’actions sur le terrain. On a commencé même déjà par les différents discours que le capitaine Ibrahim Traoré, président du Faso, tient en faveur de l’agriculture, ses ambitions pour notre secteur agricole. Des actions menées par le commandant Ismaël Sombié, ministre en charge de l’Agriculture, dans le cadre de l’Offensive agro-pastorale et halieutique, nous pouvons dire qu’effectivement, tout ce que nous voyons en matière d’organisation des acteurs du monde rural, en matière d’aménagement du périmètre de production, que ce soit de production de riz, de blé, de céréales de façon générale ; tout ce qui est fait comme aménagement hydro-agricole, tout ce qui est fait comme une initiative de transformation agro-alimentaire ; en tout cas, nous, producteurs, exploitants agricoles, apprécions positivement. Maintenant, je pense que nous devons tous être dans cette mouvance-là. Nous devons tous être alignés pour accompagner ces actions afin que ce qui est concrétisé soit consolidé et que ce qui n’est pas encore concrétisé le soit dans un futur proche.

EPI : Quelles suggestion avez-vous à faire pour l’amélioration des conditions de vie et de travail des producteurs agricoles ?

GS : C’est une question très importante parce que tout va de là. Qu’est-ce qu’on peut faire pour réduire la pénibilité du travail ? Qu’est-ce qu’on peut faire pour extirper les agriculteurs du cycle de misère ? Qu’est-ce qu’on peut faire pour permettre aux agriculteurs d’être bien rémunérés à partir de ce qu’ils produisent ? Je pense que c’est un véritable combat. Aujourd’hui, même si nous voyons beaucoup de tracteurs agricoles, des motoculteurs, de l’engrais, etc., il faut reconnaître que l’agriculture ne se résume pas à cela seulement.

Vous pouvez avoir un tracteur ou un motoculteur qui laboure votre champ et après tout le reste des travaux se fera à la main. C’est manuel. Donc, on se retrouve, nous, au 21e siècle, en train de pratiquer une agriculture du moyen âge, parce que nous utilisons toujours la daba, la pioche, la houe, etc. C’est pénible. De plus en plus, le secteur de l’or, notamment l’exploitation artisanale de l’or attire beaucoup plus les jeunes ruraux que l’agriculture. Nous avons un sérieux problème de main d’œuvre. Tous les jeunes veulent aller exploiter l’or parce que l’or c’est de l’argent rapide. Voilà, quand quelques-uns y vont, ils reviennent et achètent de grosses cylindrées de motos, construisent des maisons, etc. Et, tous les autres jeunes de leur âge sont tentés d’y aller pour pouvoir acheter une moto, venir se construire une maison et puis se marier parce que dans l’agriculture, c’est lent. Il faut se dire la vérité, nos productions ne sont pas très bien rémunérées parce que même ceux qui arrivent à bien produire souffrent au moment de la commercialisation.

J’ai évoqué le problème de la main d’œuvre. En effet, de plus en plus, la main d’œuvre se fait rare et est très capricieuse. Cela veut dire que ceux qui ne se sont pas lancés dans l’exploitation aurifère et qui continuent de travailler dans les champs nous imposent un certain coût pour la main d’œuvre que nous sommes le plus souvent obligés d’accepter, faute de quoi, ils pourront eux aussi disparaitre et vous n’aurez personne pour travailler pour vous.

L’autre difficulté est que, jusqu’à présent, quand on veut parler de développement agricole, les idées ne vont pas de la base vers le sommet. Non, les idées nous parviennent de manière verticale, ce sont des choses qui sont décidées par le centre de décision, ou le sommet de décision, vers nous ; les décisions viennent nous trouver et nous devons les appliquer. C’est à prendre ou à laisser. Quand ils viennent sur le terrain dans le cadre du développement agricole, ils nous disent clairement qu’ils viennent pour injecter de l’argent chez nous et que dans ce sens, ils viennent aussi avec leurs conditions. C’est à nous de prendre ou de laisser. Ils disent que de toutes les façons, si nous ne voulons pas accepter les choses selon leurs conditions, ils vont devoir arrêter toute collaboration avec nous et affecter le budget ailleurs. Pourtant, les exploitants agricoles devraient être vraiment écoutés sur les initiatives qui sont censées les aider eux-mêmes à développer leurs activités. Je souhaiterai que les décideurs nous écoutent vraiment, qu’ils écoutent les exploitants agricoles et lorsqu’il y a des décisions à prendre, qu’ils nous associent aux prises desdites décisions. Ensuite, que tous ceux qui sont au niveau des centres de décisions, pensent à avoir de très bons relais sur le terrain.

Très souvent, le terrain n’est pas assez préparé comme nous le voulons et lorsque certaines questions tombent brusquement sur nous, il va sans dire que toutes les réponses que nous allons donner ne seront pas forcément justes. Pourtant, s’ils ont de très bons relais sur le terrain, ces derniers peuvent naturellement leur remonter certaines informations.

Ensuite, il faut songer à former réellement les acteurs du monde rural. On donne des équipements, on soutient à travers des initiatives de labours gratuits ou de subvention des intrants mais je pense qu’il faut songer à former réellement les bénéficiaires de toutes ces actions-là, parce qu’il y a beaucoup d’endroits où les tracteurs sont garés et ne travaillent pas. Les gens ont toujours des crédits qu’ils doivent rembourser. Voyez-vous, si vous donnez des tracteurs, des tricycles, des engrais, etc. à des gens qui, après, se retrouvent écraser par des crédits, il faudra remettre en question leur formation.

Aussi, au-delà, faut-il assainir le cadre des affaires au niveau de l’agriculture. Aujourd’hui, nous subissons les dictats des intermédiaires. Tu peux très bien produire, mais ce n’est pas toi qui fixe le prix de ce que tu as produit. Il y a des intermédiaires qui viennent s’imposer sur notre marché. Ce sont eux qui fixent les prix et ce sont encore eux qui se chargent de l’écoulement. Ce qui fait que la bonne partie de la rémunération va dans la poche de l’intermédiaire et l’agriculteur, lui, chaque fois, replonge dans son cycle de misère. Pourtant, il est censé aussi se développer, vivre dignement de son travail et se préparer une retraite.

Autres propositions, c’est de songer aussi au développement des initiatives locales de transformation. Il ne s’agit pas de très grandes unités de transformation, parce que le problème de l’énergie va se poser, mais de former les exploitants agricoles à des petites initiatives locales de transformation agroalimentaire. Vous aurez remarqué qu’il y a beaucoup de gaspillage à partir du champ. Quand vous produisez – et cela concerne toutes les filières, que ce soit les fruits, les légumes, les tubercules, les denrées périssables de manière générale – l’acheteur vient, il sélectionne ce qu’il veut, et le reste, c’est une perte énorme que nous enregistrons à travers nos exploitations. Pourtant, s’il y a des petites initiatives locales de valorisation de nos différentes productions, ce que l’acheteur ne va pas prendre, on le transforme pour une plus-value.

Allez-y dans les zones où il y a des vergers de mangue, allez-y dans les zones où on produit beaucoup de tomates et de manioc, allez-y voir tout ce qu’il y a comme gaspillage. Pourtant, s’il y avait ces initiatives locales de transformation, de valorisation, les agriculteurs allaient faire moins de gaspillage parce qu’ils vont récupérer ce qui doit rester dans le champ pour le transformer, et ça fait la promotion de la consommation locale.

Moi, je vous prends l’exemple du manioc. Nous, nous sommes des grands producteurs de manioc. Vous avez beaucoup de producteurs qui sont dans ce domaine-là depuis plus de 20 ans, mais qui ne connaissent pas le tapioca, qui est donc une bouillie obtenue à partir de l’amidon du manioc. N’en parlons pas des autres produits dérivés du manioc. Si vous leur montrez des chips de manioc, ils ne sauront pas ce que c’est.

Voici autant de choses que je propose qu’on mette en œuvre pour permettre aux agriculteurs et agricultrices de vivre dignement de leurs différentes activités dans ce domaine-là.

Et puis, je vais terminer aussi par la question des innovations agricoles, notamment à travers des équipements et des intrants adaptés. C’est très important. Aujourd’hui, il nous faut des équipements de notre époque. Il faut aussi penser à mettre des équipements à prix subventionnés à la disposition de ceux qui veulent réellement faire l’exploitation agricole. Mais, il faudra, en amont, des formations qui préparent ces exploitants agricoles à l’utilisation, à l’exploitation de ces matériels et intrants agricoles. Lesquelles formations pourront aussi leur permettre de produire certains intrants, notamment les fertilisants, les bio-pesticides, etc.

EPI : Il n’y a pas très longtemps, le Burkina Faso dépendait en grande partie de la Côte d’Ivoire, d’où il importait le manioc et ses produits dérivés. Aujourd’hui, la donne semble changer avec la production du manioc sur des grandes superficies ici au Faso. Qu’est-ce que le pays peut faire, selon vous, pour aussi être un exportateur du manioc dans les années à venir ?

GS : Pour parler du manioc et de ses produits dérivés, l’attieké surtout, qui est le produit phare, il faut dire que si nous repartons peut-être dans les années 90, nous allons découvrir que le Burkina Faso dépendait exclusivement de la Côte d’Ivoire. Autour des années 2007-2008, il avait été dit que le Burkina dépensait un peu plus de 2 milliards en termes de devise pour l’importation du manioc et de ses produits dérivés tels que la pâte fermentée et l’attiéké. Mais à partir de l’année 2007, comme je l’ai évoqué plus haut, les choses ont commencé à changer. Aujourd’hui, nous avons évolué. Nous sommes passés à un autre cap de la production. Au Burkina Faso, il y a des unités qui transforment ce que nous produisons pour notre consommation locale, mais jusqu’à l’heure actuelle, nous ne pouvons pas dire que nous ne sommes plus dépendants. C’est pourquoi, nous parlons avec prudence parce que nous n’avons pas des statistiques très récentes qui peuvent donner notre position actuelle dans ce domaine de production. Nous avons mené des plaidoyers, nous avons approché le ministère de l’Agriculture pour que la direction générale des statistiques sectorielles essaie de produire des données chiffrées sur le manioc, qui puisse nous permettre de défendre notre filière devant les décideurs politiques, les bailleurs des fonds et tous ceux qui peuvent investir dans la filière manioc. Mais jusque-là, je ne peux pas dire que nos démarches ont été favorablement reçues, même si elles n’ont pas été aussi rejetées.

Nous sommes toujours dans l’attente. Pour améliorer le secteur, je pense qu’il faut déjà des données statistiques pour qu’on ait l’état réel de la filière manioc au Burkina Faso. Ensuite, il faut des investissements massifs dans le domaine. Le manioc a été tropicalisé. Nous n’avons pas le même cycle avec les pays côtiers, ni les mêmes rendements. Ce qui veut dire qu’ici, nous avons besoin d’irriguer notre production pour avoir plus. Sinon, tant que nous sommes au régime pluvial, les rendements sont faibles et le cycle de production est long. Nous pouvons aussi avoir des accompagnements pour nous permettre de faire des productions irriguées. Ça va beaucoup nous aider. Et toujours à travers cette doléance, on peut avoir des périmètres aménagés. Cela va nous permettre d’accroître considérablement les rendements au champ et puis évoluer aussi.

Nous pouvons faire beaucoup de chose avec le manioc. En effet, nous pouvons produire de la farine panifiable. Aujourd’hui nous parlons de la farine de blé pour la boulangerie ou la pâtisserie, mais si vous voyez un peu ce qui se passe au Nigeria, au Bénin, au Cameroun, il y a un fort pourcentage de la farine de manioc dans le pain, dans ces différents pays-là. Donc, au-delà de la farine panifiable, vous avez l’alcool, l’éthanol ; l’alcool 90°C utilisé dans la médecine, on peut l’extraire du manioc.

Il y a donc beaucoup de choses à faire pour développer cette filière, afin que nous soyons réellement indépendants et ne dépendions pas des importations. Et cette ambition, Dr Salifou Diallo, déjà sous son magistère au ministère de l’agriculture, l’avait.

EPI : Qu’est-ce qui vous tient à cœur dans ce domaine ?

GS : Ce qui me tient à cœur dans ce domaine, c’est le rêve de voir des agriculteurs et agricultrices burkinabè fiers d’appartenir à ce corps de métier, fiers de se sentir valorisés et qui se réalisent, qui réalisent leur rêve à travers ce qu’ils gagnent dans l’agriculture, qui peuvent avoir une retraite bien dorée en tant qu’exploitants agricoles. Je rêve également qu’il y ait une belle transition ou transmission entre les générations d’agriculteurs. Tout cela se prépare, parce qu’aujourd’hui, on ne peut pas dire qu’il n’y a pas beaucoup de problèmes. Même si on prend la question de l’accès à la terre, généralement dans les villages, la terre n’appartient pas aux jeunes.

Donc, comment préparons-nous cette transition, ce passage des terrains entre les générations d’agriculteurs ? Il faut qu’on sente une réelle transmission, une transition, un passage des terrains entre les générations d’agriculteurs ; et les jeunes générations doivent être très bien préparées pour prendre le relais. Il faudra aussi bien protéger.

Enfin, je souhaite que tous nos efforts concourent à faire du Burkina Faso un pays qui affirme sa souveraineté en matière alimentaire et capable de venir en aide aux pays qui sont dans le besoin. Il faut aussi beaucoup plus de cadres de concertation entre les décideurs et les exploitants agricoles, des séances de travail. Il y a beaucoup de choses que nous pouvons faire ensemble, parce que nous ne pouvons pas aller les uns sans les autres. Ceux qui sont dans les bureaux, qui font des conceptions, des planifications, ont besoin de nous pour l’application ou l’exécution sur le terrain. Pour ce faire, ils ont même besoin de nos idées, de ce que nous vivons, de nos expériences de terrain aussi pour pouvoir faire des conceptions, des planifications qui s’adaptent, qui cadrent avec les réalités vécues. Il ne faut pas qu’à un moment donné, on ait l’impression que les décideurs évoluent à part, les chercheurs évoluent à part, les techniciens d’agriculture évoluent à part, les exploitants agricoles sont de l’autre côté.

Non, nous devons former une même entité, il faut qu’il y ait une courroie de transmission. Sinon, si chaque acteur est enfermé, il vit en autarcie et il critique les autres, là on ne va pas évoluer. Voilà ce que j’avais à dire.

EPI : un mot de fin ?

GS : Au nom de tous les producteurs qui sont dans le domaine du manioc, dont je suis l’un des responsables, et aussi au nom de tous les exploitants agricoles, parce qu’en me tendant la perche pour que je m’explique à travers vos colonnes, c’est une manière aussi de donner la parole à tous les agriculteurs sans distinction, je vous dis infiniment merci de votre accompagnement.

Je souhaite une très bonne campagne humide à tous et à toutes. Sécurité pour le Burkina Faso, et vivement que tous les agriculteurs déplacés internes retrouvent et regagnent leurs villages respectifs afin de poursuivre leur métier, ce noble métier qu’est l’exploitation agricole.

Espoir info